Bumi

merupakan planet yang kita tempati, bagaimana ya sebenarnya proses

terbentuknya bumi kita ini? Nah jawaban dari pertanyaan itulah yang akan

sahabat temukan dalam postingan saya kali ini. Beberapa hal yang akan

saya bahas adalah tentang Pengertian bumi, teori terbentuknya bumi,

Perkembangan bumi, dan hipotesa ahli yang dipercaya hingga saat ini.

Langsung saja ya..

|

| Sejarah Terbentuknya Bumi |

A.PENGERTIAN BUMI

Bumi

adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya.

Kira-kira 250 juta tahun yang lalu sebagian besar kerak benua di Bumi

merupakan satu massa daratan yang dikenal sebagai Pangea. Kemudian,

kira-kira dua ratus juta tahun yang lalu Pangea terpecah menjadi dua

benua besar yaitu Laurasia, yang sekarang terdiri dari Amerika Utara,

Eropa, sebagian Asia Tengah dan Asia Timur; dan Gondwana yang terdiri

dari Amerika Selatan, Afrika India, Australia dan bagian Asia lainnya.

Bagian-bagian dan dua benua besar ini kemudian terpecah-pecah, hanyut

dan bertubrukan dengan bagian lain.

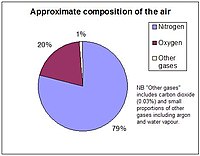

Sebagai

tempat tinggal makhluk hidup, bumi tersusun atas beberapa lapisan

bumi.Bahan-bahan material pembentuk bumi, dan seluruh kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya. Bentuk permukaan bumi berbeda-beda, mulai dari

daratan, lautan, pegunungan, perbukitan, danau, lembah, dan sebagainya.

Bumi sebagai salah satu planet yang termasuk dalam sistem tata surya di

alam semesta ini tidak diam seperti apa yang kita perkirakan selama ini,

melainkan bumi melakukan perputaran pada porosnya (rotasi) dan bergerak

mengelilingi matahari (revolusi) sebagai pusat sistem tata surya. Hal

inilah yang menyebabkan terjadinya siang malam dan pasang surut air

laut. Oleh karena itu, proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari

proses terbentuknya tata surya kita.

B.PEMBENTUKAN BUMI

Teori-teori tentang proses terbentuknya bumi

1.Teori Kabut(Nebula)

|

| Teori Kabut Nebula |

Sejak

jaman sebelum Masehi, para ahli telah memikirkan proses terjadinya

Bumi. Salah satunya adalah teori kabut (nebula) yang dikemukakan

oleh Immanuel Kant (1755) dan Piere De Laplace(1796).Mereka terkenal

dengan Teori Kabut Kant-Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di

jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut (nebula).

Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat

besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat

cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar memisah dan

memadat (karena pendinginan). Bagian yang terlempar inilah yang kemudian

menjadi planet-planet dalam tata surya.Teori nebula ini terdiri dari

beberapa tahap,yaitu

- Matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas, kabut yang begitu pekat dan besar.

- Kabut

tersebut berputar dan berpilin dengan kuat, dimana pemadatan terjadi di

pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Pada saat yang

bersamaan materi lainpun terbentuk menjadi massa yang lebih kecil

dari matahari yang disebut sebagai planet, bergerak mengelilingi

matahari.

- Materi-materi

tersebut tumbuh makin besar dan terus melakukan gerakan secara teratur

mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk

Susunan Keluarga Matahari.

2.Teori Planetisimal

|

| Teori Planetesimal |

Pada

awal abad ke-20, Forest Ray Moulton, seorang ahli

astronomi Amerika bersama rekannya Thomas C.Chamberlain, seorang ahli

geologi, mengemukakan teori Planetisimal Hypothesis, yang mengatakan

matahari terdiri dari massa gas bermassa besar sekali, Pada suatu saat

melintas bintang lain yang ukurannya hampir sama dengan matahari,

bintang tersebut melintas begitu dekat sehingga hampir menjadi tabrakan.

Karena dekatnya lintasan pengaruh gaya gravitasi antara dua bintang

tersebut mengakibatkan tertariknya gas dan materi ringan pada bagian

tepi.

Karena

pengaruh gaya gravitasi tersebut sebagian materi terlempar meninggalkan

permukaan matahari dan permukaan bintang. Materi-materi yang terlempar

mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut

planetisimal. Planetisimal- Planetisimal lalu menjadi dingin dan padat

yang pada akhirnya membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari.

3.Tori Pasang Surut Gas(Tidal)

|

| Teori Pasang Surut Gas |

Teori ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada

tahun 1918, yakni bahwa sebuah bintang besar mendekati matahari dalam

jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh

matahari, saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Terjadinya

pasang surut air laut yang kita kenal di Bumi, ukuranya sangat kecil.

Penyebabnya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke Bumi

(60 kali radius orbit Bumi). Tetapi, jika sebuah bintang yang bermassa

hampir sama besar dengan matahari mendekat, maka akan terbentuk semacam

gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari, yang disebabkan

oleh gaya tarik bintang tadi. Gunung-gunung tersebut akan mencapai

tinggi yang luar biasa dan membentuk semacam lidah pijar yang besar

sekali, menjulur dari massa matahari dan merentang ke arah bintang besar

itu.

Dalam

lidah yang panas ini terjadi perapatan gas-gas dan akhirnya kolom-kolom

ini akan pecah, lalu berpisah menjadi benda-benda tersendiri, yaitu

planet-planet. Bintang besar yang menyebabkan penarikan pada

bagian-bagian tubuh matahari tadi, melanjutkan perjalanan di jagat raya,

sehingga lambat laun akan hilang pengaruhnya terhadap-planet yang

berbentuk tadi. Planet-planet itu akan berputar mengelilingi matahari

dan mengalami proses pendinginan. Proses pendinginan ini berjalan dengan

lambat pada planet-planet besar, seperti Yupiter dan Saturnus,

sedangkan pada planet-planet kecil seperti Bumi kita, pendinginan

berjalan relatif lebih cepat.

4.Teori Bintang Kembar

|

| Teori Bintang Kembar |

Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli Astronomi R.A Lyttleton.

Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah

satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena

bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat,

maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang

tidak meledak itu. Bintang yang tidak meledak itu sekarang disebut

dengan matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah

planet-planet yang mengelilinginya.

5.Teori Big Bang

|

| Teori Big Bang |

Berdasarkan

Theory Big Bang, proses terbentuknya bumi berawal dari puluhan milyar

tahun yang lalu. Pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang

berputar pada porosnya. Putaran tersebut memungkinkan bagian-bagian

kecil dan ringan terlempar ke luar dan bagian besar berkumpul di pusat,

membentuk cakram raksasa. Suatu saat, gumpalan kabut raksasa itu meledak

dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dan

nebula-nebula. Selama jangka waktu lebih kurang 4,6 milyar tahun,

nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut

dengan nama Galaksi Bima Sakti, kemudian membentuk sistem tata surya.

Sementara itu, bagian ringan yang terlempar ke luar tadi mengalami

kondensasi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan

memadat. Kemudian, gumpalan-gumpalan itu membentuk planet-planet,

termasuk planet bumi.

- Dalam

perkembangannya, planet bumi terus mengalami proses secara bertahap

hingga terbentuk seperti sekarang ini. Ada tiga tahap dalam proses

pembentukan bumi, yaitu:

- Awalnya, bumi masih merupakan planet homogen dan belum mengalami perlapisan atau perbedaan unsur.

- Pembentukan

perlapisan struktur bumi yang diawali dengan terjadinya diferensiasi.

Material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan

yang berat jenisnya lebih ringan akan bergerak ke permukaan.

- Bumi terbagi menjadi lima lapisan, yaitu inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, dan kerak bumi.

Bukti

penting lain bagi Big Bang adalah jumlah hidrogen dan helium di ruang

angkasa. Dalam berbagai penelitian, diketahui bahwa konsentrasi

hidrogen-helium di alam semesta bersesuaian dengan perhitungan teoritis

konsentrasi hidrogen-helium sisa peninggalan peristiwa Big Bang. Jika

alam semesta tak memiliki permulaan dan jika ia telah ada sejak dulu

kala, maka unsur hidrogen ini seharusnya telah habis sama sekali dan

berubah menjadi helium.

Segala

bukti meyakinkan ini menyebabkan teori Big Bang diterima oleh

masyarakat ilmiah. Model Big Bang adalah titik terakhir yang dicapai

ilmu pengetahuan tentang asal muasal alam semesta. Begitulah, alam

semesta ini telah diciptakan oleh Allah Yang Maha Perkasa dengan

sempurna tanpa cacat .

Yang

telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak

melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak

seimbang. Maka lihtatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang

tidak seimbang. (QS. Al-Mulk, 67:3).

Masih sangat banyak teori lainnya yang Dikemukakan oleh para ahli seperti:

Teori Buffon dari

ahli ilmu alam Perancis George Louis Leelere Comte de Buffon. Beliau

mengemukakan bahwa dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan

sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental ke luar.

Massa yang terpental ini menjadi planet.

Teori Kuiper atau teori kondensasi dikemukakan

oleh Gerald P.Kuiper mengemukakan bahwa pada mulanya ada nebula besar

berbentuk piringan cakram. Pusat piringan adalah protomatahari,

sedangkan massa gas yang berputar mengelilingi promatahari adalah

protoplanet.Pusat piringan yang merupakan protomatahari menjadi sangat

panas, sedangkan protoplanet menjadi dingin. Unsur ringan tersebut

menguap dan menggumpal menjadi planet – planet.Dalam teorinya beliau

juga mengatakan bahwa tata surya pada mulanya berupa bola kabut raksasa.

Kabut ini terdiri dari debu, es, dan gas. Bola kabut ini berputar pada

porosnya sehingga bagian-bagian yang ringan terlempar ke luar, sedangkan

bagian yang berat berkumpul di pusatnya membentuk sebuah cakram mulai

menyusut dan perputarannya semakin cepat, serta suhunya bertambah,

akhirnya terbentuklah matahari.

Teori Weizsaecker dimana

pada tahun 1940, C.Von Weizsaecker, seorang ahli astronomi Jerman

mengemukakan tata surya pada mulanya terdiri atas matahari yang

dikelilingi oleh massa kabut gas. Sebagian besar massa kabut gas ini

terdiri atas unsur ringan, yaitu hidrogen dan helium. Karena panas

matahari yang sangat tinggi, maka unsur ringan tersebut menguap ke

angkasa tata surya, sedangkan unsur yang lebih berat tertinggal dan

menggumpal. Gumpalan ini akan menarik unsur – unsur lain yang ada di

angkasa tata surya dan selanjutnya berevolusi membentuk palnet – planet,

termasuk bumi.

Teori Whipple oleh

seorang ahli astronom Amerika Fred L.Whipple, mengemukakan pada mulanya

tata surya terdiri dari gas dan kabut debu kosmis yang berotasi

membentuk semacam piringan. Debu dan gas yang berotasi menyebabkan

terjadinya pemekatan massa dan akhirnya menggumpal menjadi padat,

sedangkan kabutnya hilang menguap ke angkasa. Gumpalan yang padat saling

bertabrakan dan kemudian membentuk planet – planet.

Menurut seorang astronom asal inggris,pada pertengahan abad 20 yang bernama Sir Fred Hoyle mengemukakan suatu teori

yang disebut “Steady-State”.Teori steady-state menyatakan bahwa alam

semesta berukuran tak hingga dan kekal sepanjang masa. Dengan tujuan

mempertahankan paham materialis, teori ini sama sekali berseberangan

dengan teori Big Bang, yang mengatakan bahwa alam semesta memiliki

permulaan. Mereka yang mempertahankan teori steady-state telah lama

menentang teori Big Bang. Namun, ilmu pengetahuan justru meruntuhkan

pandangan mereka.

Pada tahun 1948, Gerge Gamov muncul

dengan gagasan lain tentang Big Bang. Ia mengatakan bahwa setelah

pembentukan alam semesta melalui ledakan raksasa, sisa radiasi yang

ditinggalkan oleh ledakan ini haruslah ada di alam. Selain itu, radiasi

ini haruslah tersebar merata di segenap penjuru alam semesta. Bukti yang

'seharusnya ada' ini pada akhirnya diketemukan. Pada tahun 1965, dua

peneliti bernama Arno Penziaz dan Robert Wilson menemukan gelombang ini

tanpa sengaja. Radiasi ini, yang disebut 'radiasi latar kosmis', tidak

terlihat memancar dari satu sumber tertentu, akan tetapi meliputi

keseluruhan ruang angkasa. Demikianlah, diketahui bahwa radiasi ini

adalah sisa radiasi peninggalan dari tahapan awal peristiwa Big Bang.

Penzias dan Wilson dianugerahi hadiah Nobel untuk penemuan mereka.Pada

tahun 1989, NASA mengirimkan satelit Cosmic Background Explorer. COBE ke

ruang angkasa untuk melakukan penelitian tentang radiasi latar kosmis.

Hanya perlu 8 menit bagi COBE untuk membuktikan perhitungan Penziaz dan

Wilson. COBE telah menemukan sisa ledakan raksasa yang telah terjadi di

awal pembentukan alam semesta. Dinyatakan sebagai penemuan astronomi

terbesar sepanjang masa, penemuan ini dengan jelas membuktikan teori Big

Bang.

Dan menurut gagasan kuno yang

mengatakan bahwa alam semesta itu kekal. Gagasan yang umum di abad 19

adalah bahwa alam semesta merupakan kumpulan materi berukuran tak hingga

yang telah ada sejak dulu kala dan akan terus ada selamanya. Selain

meletakkan dasar berpijak bagi paham materialis, pandangan ini menolak

keberadaan sang Pencipta dan menyatakan bahwa alam semesta tidak berawal

dan tidak berakhir.

Materialisme

adalah sistem pemikiran yang meyakini materi sebagai satu-satunya

keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi.

Berakar pada kebudayaan Yunani Kuno, dan mendapat penerimaan yang meluas

di abad 19, sistem berpikir ini menjadi terkenal dalam bentuk paham

Materialisme dialektika Karl Marx.Para penganut materalisme meyakini

model alam semesta tak hingga sebagai dasar berpijak paham ateis mereka.

Misalnya, dalam bukunya Principes Fondamentaux de Philosophie, filosof

materialis George Politzer mengatakan bahwa "alam semesta bukanlah

sesuatu yang diciptakan" dan menambahkan: "Jika ia diciptakan, ia sudah

pasti diciptakan oleh Tuhan dengan seketika dan dari ketiadaan".

Ketika

Politzer berpendapat bahwa alam semesta tidak diciptakan dari

ketiadaan, ia berpijak pada model alam semesta statis abad 19, dan

menganggap dirinya sedang mengemukakan sebuah pernyataan ilmiah. Namun,

sains dan teknologi yang berkembang di abad 20 akhirnya meruntuhkan

gagasan kuno yang dinamakan materialisme ini.

Ledakan

raksasa yang menandai permulaan alam semesta ini dinamakan 'Big Bang',

dan teorinya dikenal dengan nama tersebut. Perlu dikemukakan bahwa

'volume nol' merupakan pernyataan teoritis yang digunakan untuk

memudahkan pemahaman. Ilmu pengetahuan dapat mendefinisikan konsep

'ketiadaan', yang berada di luar batas pemahaman manusia, hanya dengan

menyatakannya sebagai 'titik bervolume nol'. Sebenarnya, 'sebuah titik

tak bervolume' berarti 'ketiadaan'. Demikianlah alam semesta muncul

menjadi ada dari ketiadaan. Dengan kata lain, ia telah diciptakan. Fakta

bahwa alam ini diciptakan, yang baru ditemukan fisika modern pada abad

20, telah dinyatakan dalam Alqur'an 14 abad lampau,yakni :

"Dia (Allah) Pencipta langit dan bumi" (QS. Al-An'aam, 6: 101)

C.PERKEMBANGAN BUMI

Teori-teori tentang Perkembangan Bumi

1.Teori Kontraksi dari James Dana dan Elie de Baumant

Dalam

teori ini dinyatakan bahwa bumi mengalami pengerutan karena pendinginan

di bagian dalam bumi akibat konduksi panas,sehingga mengakibatkan bumi

tidak rata.

|

| Teori Kontrasi Pembentukan Bumi |

2.Teori Descartes dan Suess

Dalam

teori ini dikatakan bahwa pada saat bola bumi mendingin maka terjadilah

proses pengerutan dan semakin menyusut.Kerutan-kerutan itulah sebagai

pegunungan,lipatan yang kita kenal sampai sekarang.Teori Descartes dan

Suess ini disebut teori kontraksi.

3.Teori Geosinklin

|

| Teori Geosinklin |

Teori ini

dikonsep oleh Hall pada tahun1859 yang kemudian dipublikasikan oleh

Dana pada tahun 1873. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan terjadinya

endapan batuan sedimen yang sangat tebal, ribuan meter dan memanjang

seperti pada Pegunungan Himalaya, Alpina dan Andes.

Teori

geosinklin menyatakan bahwa suatu daerah sempit pada kerak bumi

mengalami depresi selama beberapa waktu sehingga terendapkan secara

ekstrim sedimen yang tebal. Proses pengendapan ini menyebabkan

subsidence (penurunan) pada dasar cekungan. Endapan sedimen yang tebal

dianggap berasal dari sedimen akibat proses orogenesa yang membentuk

pengunungan lipatan dan selama proses ini endapan sedimen yang telah

terbentuk akan mengalami metamorfosa. Batuan yang terdeformasi

didalamnya dijelaskan sebagai akibat menyempitnya cekungan karena terus

menurunnya cekungan, sehingga batuan terlipat dan tersesarkan.

Pergerakan yang terjadi adalah pergerakan vertikal akibat gaya isostasi.

Teori

ini mempunyai kelemahan tidak mampu menjelaskan asal-usul aktivitas

vulkanik dengan baik dan logis. Keteraturan aktivitas vulkanik sangatlah

tidak bisa dijelaskan dengan teori geosinklin. Pada intinya, golongan

ilmuwan menganggap bahwa gaya yang bekerja pada bumi merupakan gaya

vertikal. Artinya, semua deformasi yang terjadi diakibatkan oleh gaya

utama yang berarah tegak lurus dengan bidang yang terdeformasi.

4.HIPOTESA PENGAPUNGAN BENUA(CONTINENTAL DRIFT)

|

| Condinental Drift |

Tahun

1912, Alfred Wegener seorang ahli meteorologi Jerman mengemukakan

konsep Pengapungan Benua (Continental drfit). Dalam The Origin of

Continents and Oceans. Hipotesa utamanya adalah satu “super continent”

yang disebut Pangaea (artinya semua daratan) yang dikelilingi oleh

Panthalassa (semua lautan). Selanjutnya, hipotesa ini mengatakan 200

juta tahun yang lalu Pangaea pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil.

Dan kemudian bergerak menuju ke tempatnya seperti yang dijumpai saat

ini. Sedangkan hipoptesa lainnya menyatakan bahwa pada mulanya ada dua

super kontinen , yaitu pangea utara yang disebut juga Laurasia, dan

pangea selatan yang disebut juga Gondwanaland.

sumber: http://softilmu.blogspot.com/2014/01/sejarah-terbentuknya-bumi.html

)

) )

) )

) )

)

)

)

)

)